ガラスびんの魅力探訪

文化とつながっている

ガラスびん

東京大学名誉教授

林 周二 氏

物流の一環としてリサイクルがあり、

その循環にふさわしい容器がガラスびんです。

私は昭和40年頃から流通に関する研究をやっており、「流通革命」という本を出したりもしました。流通には必ず物流を伴い、その延長として廃棄物が出てきますが、それをリサイクルすることで、資源の節約や世の中をきれいにすることにつながります。物流の一環としてリサイクルがあり、その循環にふさわしい容器として存在するのがガラスびんです。

「ガラスびんリサイクリング推進連合」では、各業界の方々のご協力とご理解により、緊張のなかにも大変楽しい日々を過ごさせていただきました。さまざまな出会いの中で一番記憶に残っている方が、リサイクルの重要性を熱心に語っておられた山村徳太郎さん(当時山村硝子株式会社顧問)です。また、アイデアマンだった佐伯邦男さん(当時東洋ガラス株式会社代表取締役社長)もよく覚えています。

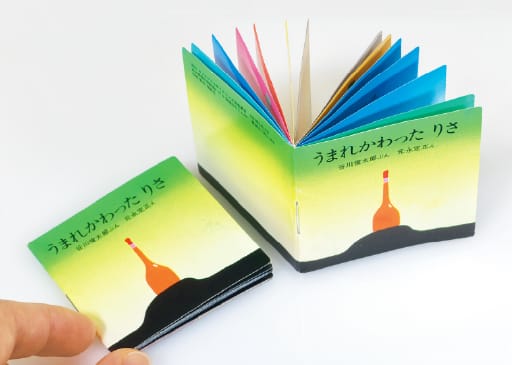

▲「うまれかわったりさ」の豆本

▲「うまれかわったりさ」の豆本

ガラスびんは文化とつながっている容器です。

ぜひともガラスの文化について関心を持っていただくことを望みます。

推進連合の発足当時は、山村さんや佐伯さんを含め各業界の方々がアイデアを出し合って、シンボルマークや広報ツールを作っていったように思います。幼稚園、小学校低学年向けの絵本「うまれかわったりさ」の企画では、大きなサイズとともに豆本も作ることを、私は強く主張しました。小さくして、たくさん作って、より多くの子どもたちに配って、ガラスびんリサイクルのことを知ってもらいたいと考えました。

現在は30年前に比べて他素材容器の数も増えて、ガラスびんを取り巻く状況も変化してきましたが、ガラスという素材が人間の文化の中でどのような意味を持っているのか、今の促進協議会の方々に振り返っていただきたいですね。ガラスびんは文化とつながっている容器です。ぜひともガラスの文化について関心を持っていただくことを望みます。

※写真は平成2年当時

元ガラスびんリサイクリング

推進連合会長

東京大学名誉教授

林 周二 氏

※写真は平成2年当時