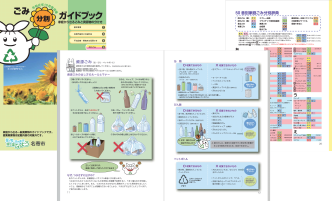

自治体の取り組み事例

北海道エリア

北海道

名寄市

名寄市の概要(令和3年1月1日現在)

- ●人口:27,059人

- ●世帯数:14,397世帯

- ●面積:535.20㎢(平成26年10月1日改訂)

- ●収集方法:びん単独収集

(戸別収集およびステーション収集) - ●分別基準適合物引渡量:182,380

(令和元年度:無色61,840㎏、茶色79,260㎏、その他の色41,280㎏)

長年の啓発活動と市民の理解・協力で

高い分別品質を維持

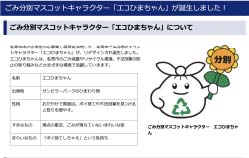

名寄市ではガラスびんについて、平成5年からモデル地区の約2,000世帯に、平成8年からは市全域を対象として分別収集を開始しました。以前は不燃ごみ、可燃ごみの区分で収集をしていましたが、モデル地区から始めたことで周知も徹底し、ルール変更にも大きな混乱は生じませんでした。 3Rの認識では、リサイクルよりリユースがより望ましいと考えており、リターナブルびんだけを別に収集してはいませんが、リサイクルセンターでの色選別の際に抜き取っています。化粧品びんについてはよく洗浄してから排出することをお願いしています。また、市民のみなさんには集団回収、いわゆる廃品回収でも、びんのリサイクル、リユースについては高い意識で取り組んでいただいています。名寄地区は戸別収集ですが、平成18年に合併した旧風連町の風連地区は、町内会が設置しているリサイクルステーションで収集しています。その中で、名寄市ではダンプ車を使ってなるべくびんが割れないように収集しているので、残渣は異物やキャップ等が中心となっています。 収集用の市の指定袋は3種類(炭化ごみ用2種類、埋立ごみ用1種類)ありますが、資源ごみは任意の袋を使用しています。最近はレジ袋が有料になったことで袋の入手がしにくくなり、市民のみなさんの中には苦労されてヒモで縛るという方もいらっしゃいます。びんに限らずPETボトルなども、ヒモでぐるぐる巻きにして出されることがありますが、出し方として適正ではないため、そのような場合は、警告シールを貼り付け収集しないと周知している状況です。しかし基本的にはみなさん、透明あるいは半透明の袋を入手して、決まった分別ルールを守って出していただいています。 今後は、市民のみなさまを中心に環境衛生推進員や現場との連携のもと、資源ごみに関する分別意識を高めていただくための普及啓発をさらに強化していきます。また、小学校の社会科授業の一貫で、従来行ってきたリサイクルセンターなどの見学も続けていきます。これらの長年の啓発活動の取り組みが、より一層の意識と分別品質の向上へと繋がると確信しています。

お話を伺った

名寄市市民部環境生活課

廃棄物対策係

係長 芳賀さん(左)

主事 網谷さん(右)

- 分別区分

- ガラスびん単独

ガラスびんを単独収集。家庭で洗浄してから排出するよう周知しており、ニオイも異物の混入も少なく破損もほぼない。化粧品びんも収集を行っている

- 収集容器

- 袋

資源ごみ用の指定袋はなく、中身が見えるような任意の袋(透明や半透明)で排出

- 収集場所

- 戸別(名寄地区)

ステーション(風連地区)

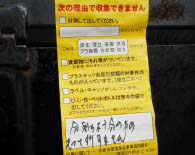

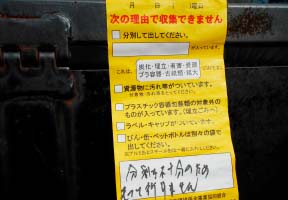

週1回の収集を行っている。戸別収集が基本だが、一部の地区ではステーション収集。分別が不十分な場合などには、収集時に警告シールが貼られ、残置される

-

炭化ごみ他、仕分けのある

炭化ごみ他、仕分けのある

ステーション -

個別排出場所

個別排出場所

-

排出違反している場合は警告シールで

排出違反している場合は警告シールで

指導を徹底

- 収集車両

- ダンプ車

積載量約3トンのダンプカー6台で稼働。市内収集は1日18名で収集にあたり、1台につき作業員3人で行っている

-

荷台に仕切りがついているダンプ車

荷台に仕切りがついているダンプ車

-

びんの収集は後方の仕切りスペースを利用

びんの収集は後方の仕切りスペースを利用

-

びんが破損しないように慎重に荷下ろしをし、

びんが破損しないように慎重に荷下ろしをし、

一時保管ケースに収める

- 選別設備

- 手選別

リターナブルびんは選別時に仕分けられる。化粧品びんも資源ごみとして収集。色選別は保管施設で作業員の3人で行う

-

一次保管のケースに収められたびん

一次保管のケースに収められたびん

-

袋を破り、異物を除去し、色別に選別

袋を破り、異物を除去し、色別に選別

-

リターナブルびんは選別時に分けられ

リターナブルびんは選別時に分けられ

専用ケースに保管

- 保管設備

- ストックヤード

屋外ストックヤードに保管。冬期は、ブルーシートをかけて降雪対策を行っている

-

リサイクルセンター正面

リサイクルセンター正面

-

色別のストックヤード

色別のストックヤード

-

ストックヤードの無色びん

ストックヤードの無色びん

品質向上のためのポイント

- ●分別の注意点等を広報誌に掲載。また、環境衛生推進員の方と最終処分場敷地内にて、ごみを処分場に持ち込んだ市民に分別指導(リサイクル可能なごみは、市のリサイクルセンターやリサイクルプラザに搬入をお願いしています)を、年に数回行っています。

- ●出前講座にも取り組んでいる。市内の高齢者大学に出向き、動画を使って市民への啓発活動を行っている。

- ●市民団体から技術提供を受けたごみ分別アプリを導入し、ラインメッセージでごみの種類などの情報が得られる仕組みを市で運営。