自治体の取り組み事例

北海道エリア

北海道

根室市

根室市の概要

- ●人口:22,637人

(令和6年7月末時点、住民基本台帳) - ●世帯数:12,090世帯(同上)

- ●面積:502.65km²

(令和5年10月全国都道府県市区町村別面積調) - ●収集方法:びん単独収集

- ●収集容器:袋

- ●運搬方法:平ボディ車、パッカー車

- ●収集ステーション:戸別収集

- ●分別基準適合物引渡量:

無色64.8t、茶色100.2t、その他の色34.9t

合計199.9t (令和4年度環境省資料より)

混ぜればごみ・分ければ資源!を合言葉に

市民の理解と協力のもと、分別の徹底とリサイクル率アップを目指す。

根室市では、平成16年より資源再生センターが稼働を始め、ダンボール・空き缶・PETボトルを扱ってきました。その後の制度改正により、平成22年にガラスびんの分別収集を開始しました。以来、今日までリサイクル品目や資源収集日の拡大、ごみの分別強化など、「廃棄物の3R」に取り組んでいます。 ガラスびんは月1回、全ての町内での戸別(集合住宅を含む)収集とし、びん単独で生きびん(リターナブルびん)も同様に収集されます。化粧品びん(マニキュアは対象外)や飲み薬びんも収集しています。リターナブルびんはビールびん、清涼飲料など合計4種類を扱っており、資源再生センターで専用のP箱などで保管されています。 ガラスびんの運搬は複数の委託業者が行い、平ボディ車2台とパッカー車5台の車両を使用しています。資源再生センターへ搬入されたガラスびんは、大型プラスチックコンテナへ一旦保管されます。選別工程では、コンテナごとガラスびんをフォークリフトでセンター内の選別場所に移動。キャップ等の異物を除去し、無色と茶色、その他の色に選別した後、ストックヤードに保管します。なお、資源再生センターの業務は社会福祉法人 希望の家に委託しており、計16名の作業員によって手選別・保管業務等を行っています。 今後に向けた課題としては、びんの残さ率は約9%ですがさらに低減したいと考えており、パッカー車での収集方法の改善・見直しや作業環境の改善を前提に工夫・検討しています。 貴重な資源と豊かな自然を守り育て、次世代に引き継ぐには、市民一人ひとりが自然と共生する視点に立ち、環境にやさしい生活スタイルへの転換を図る必要があります。市民には「混ぜればごみ・分ければ資源!」をメッセージとして伝えています。「資源ごみ」は「ごみ」ではなく、リサイクルに向けた大切な「資源物」です。根室市は戸別収集で、個人が排出場所を準備、排出時に異物混入しない、必ず洗浄するなどのマナーが徹底されています。家庭からの排出こそがリサイクルの「入口」であり、排出時の品質が高ければ高いほど、高品質なリサイクルにつながっていくと認識しています。 今後もホームページ、環境学習の一環で市内小学生を対象としたリサイクル施設見学などや、「リサイクル青空バザール」などのイベントを通して、リサイクルへの理解・意識向上のためにメッセージを発信し続け、資源循環型社会づくりを推進したいと考えています。

お話を伺った

根室市市民生活部生活環境課

主査 中澤 愛樹さん(右)

主事 中川 裕介さん(左)

社会福祉法人 希望の家

資源再生センター

施設長 橋本 敏治さん(中央)

- 分別区分

- びん単独

他素材容器などは混入していないが、

少し臭いがともなう場合が見受けられる

- 収集容器

- 袋

排出手段としては透明、半透明袋が一般的。

市の窓口では、容量20Lの袋を無料配布している

- 収集場所

- 戸別収集

戸別・集合住宅全般で収集を実施。路地奥住居などは、

道路脇などに排出への協力を住民の皆さんにお願いしている

-

-

- 収集車両

- 平・パッカー車

収集車両は2t平ボディ車2台とパッカー車5台で稼働。委託収集業者によって車両と収集日の設定が異なる。

-

-

荷下ろす -

一次保管されたガラスびん

- 選別手段

- 手選別

選別ライン投入時に異物除去とキャップを取り除き、無色・茶色・その他の色に選別される。選別作業員は合計で16名。

-

コンテナを選別場所へ移動する -

使用した袋などを取り除く -

取り除く -

進める -

無色・茶色・その他の色のびん

- 保管設備

- ストックヤード

選別場(屋内)すぐ横に、無色と茶色のびんストックスペースが

あり、その他の色びんは屋外に保管。

-

-

-

(屋外) -

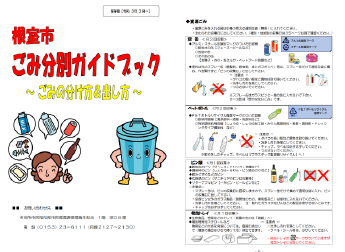

品質向上のためのポイント

- ●市公式のホームページで分別に関する情報を発信。

- ●分別に関する冊子とポスターを町内会を通して配布している。

- ●排出ルールが守られていない場合は、違反内容を示したシールを貼り収集せずに残置している。

- ●市内小学生を対象とした社会科見学の一環で、リサイクルの施設見学を実施。

- ●令和3年11月より、スマホで使える「根室ごみ分別アプリ」をリリース。ごみの分別や捨て方を助ける便利な機能があり、ごみの出し忘れを防ぎたい時は「アラーム設定」を使うことで、収集日時間にどのごみをだせば良いか通知してくれます。

- ●令和6年10月に「リサイクル青空バザール」のイベントを実施。リサイクルされた現物などを展示し、根室市でのリサイクル状況などを知ってもらう機会として活用。

住民全戸に配布されているごみ分別ガイドブック

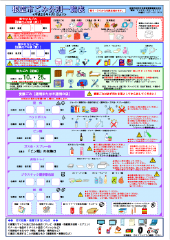

ごみ分別一覧表

「根室ごみ分別アプリ」を開設し

ごみの情報や資源物について

簡単に確認できる